左官道具の紹介

こちらのページでは、左官道具について紹介しています。

気になる写真をクリックしてみましょう。

写真を見る前に・・・

▶▶木舞屋(こまいや)について◀◀

煉瓦・タイル職について

明治にはいると都市の洋風化をめざして、煉瓦積の建物が多く作られ、横浜では、鶴見川沿岸にいくつかの煉瓦を焼く工場が立てられました。煉瓦積職人の多くは左官から分かれました。しかし、関東大震災で煉瓦積の建物のほとんどが倒壊し、以後、煉瓦積に代って耐震性のある鉄筋コンクリート造の建物が増えていきました。一方、明治後期からタイルがでまわり、煉瓦職人のなかには、震災を機にタイル職人に変わっていくものもいました。

木舞屋(こまいや)について

竹を利用して壁の下地を作る職人を木舞屋といいます。最初、木舞は左官が掻いていましたが、明治20年頃、横浜では専業の木舞屋があらわれました。高級な木舞は真竹で作り、一般の木舞は女竹が用いられ、伊豆大島、伊豆下田周辺、房総の竹が横浜に運ばれました。

昭和3、40年代にはいると壁の構造が単純化され、木舞屋は激減しました。

竹を利用して壁の下地を作る職人を木舞屋といいます。最初、木舞は左官が掻いていましたが、明治20年頃、横浜では専業の木舞屋があらわれました。高級な木舞は真竹で作り、一般の木舞は女竹が用いられ、伊豆大島、伊豆下田周辺、房総の竹が横浜に運ばれました。

昭和3、40年代にはいると壁の構造が単純化され、木舞屋は激減しました。

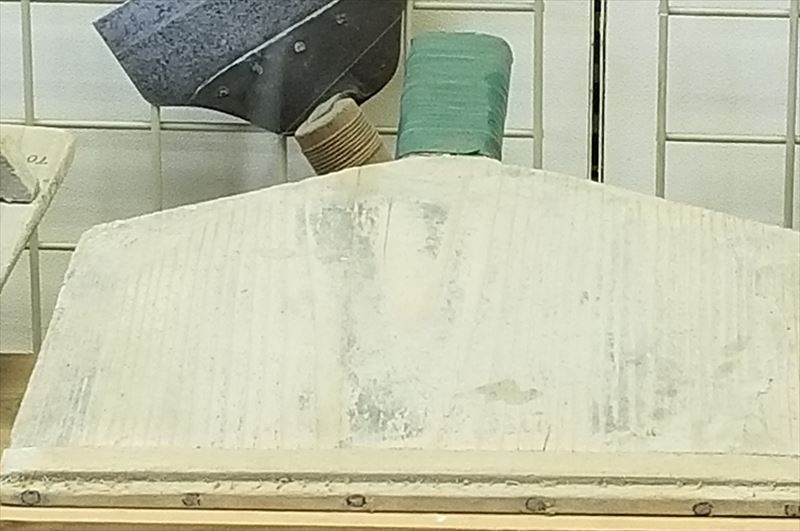

| コテイタ(鏝板) |

|

壁材をのせる板で、関東大震災以前はもっぱらハゴイタが使われていましたが、以後ナベブタがしだいに普及しました。 |

| 閉じる |

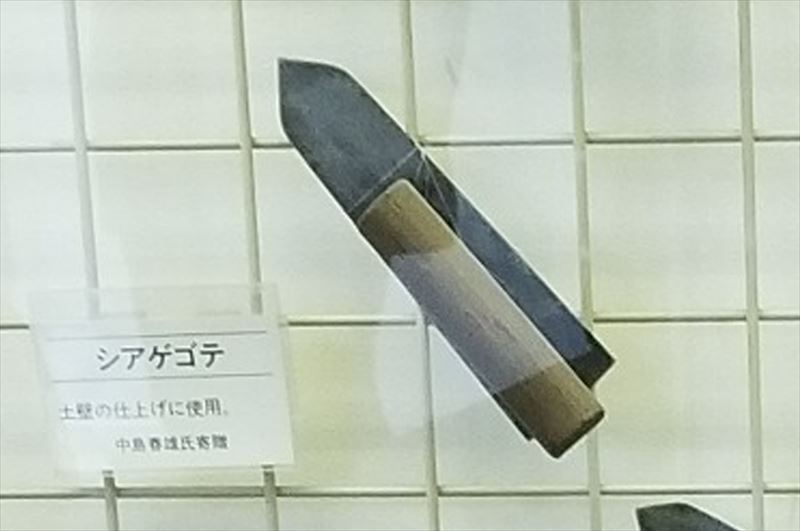

| シアゲゴテ(仕上鏝) |

|

土壁の仕上げに使用。 |

| 閉じる |

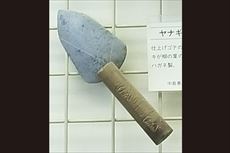

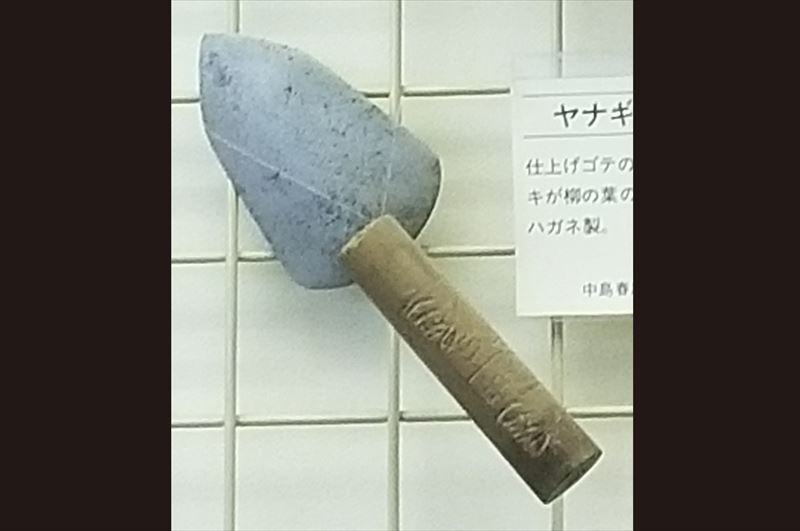

| ヤナギハゴテ(柳刃鏝) |

|

仕上げゴテの一種。コテサキが柳の葉の形をしている。ハガネ製。 |

| 閉じる |

| セビ |

|

材料や道具を高い所に引き上げるときに使用。 |

| 閉じる |

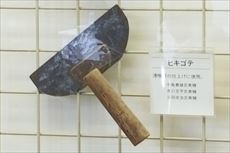

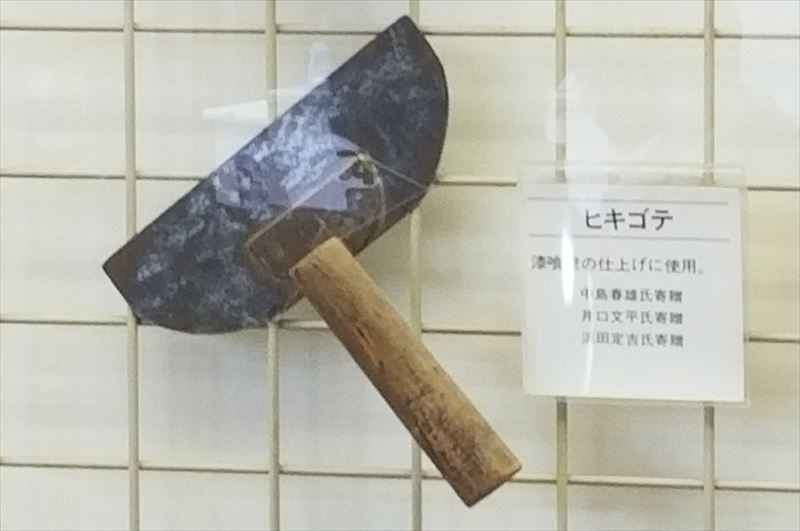

| ヒキゴテ(引き鏝) |

|

漆喰壁の仕上げに使用。 |

| 閉じる |

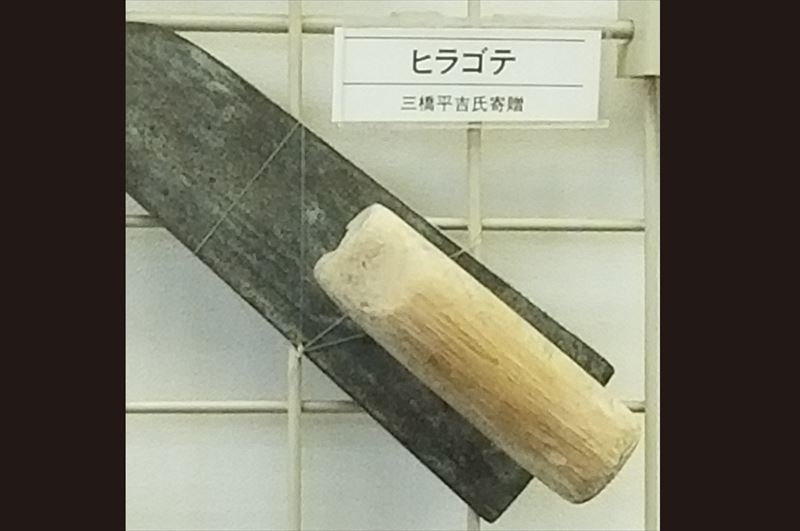

| ヒラゴテ(平鏝) |

|

| 閉じる |

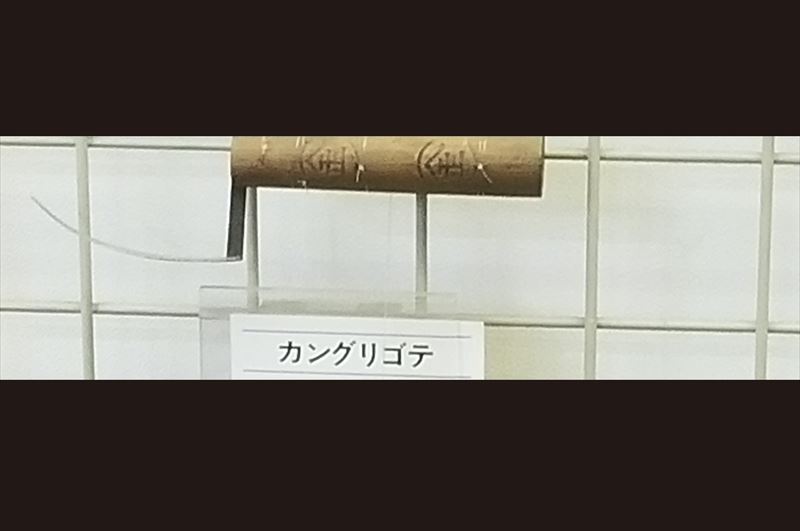

| カングリゴテ |

|

壁の柱の接続部の曲面を塗るときに使用。 |

| 閉じる |

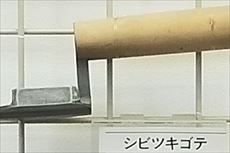

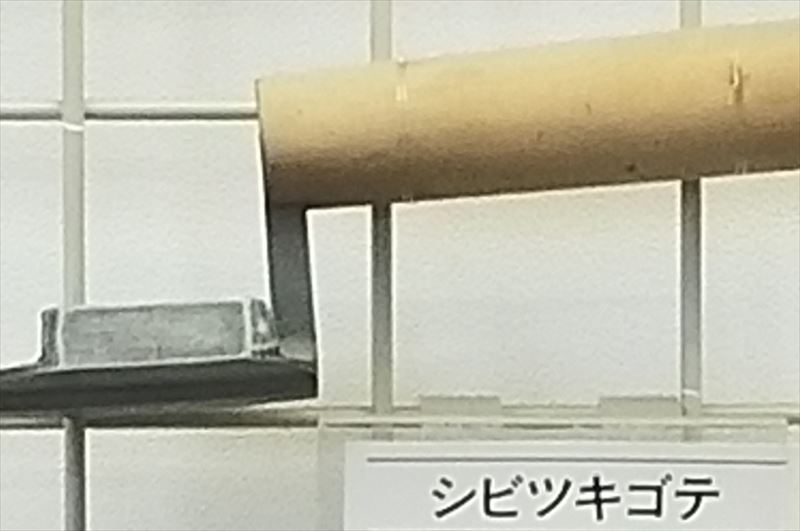

| シビツキゴテ |

|

| 閉じる |

| メンヒキゴテ(面引き鏝) |

|

柱や壁のカドを仕上げるとき使用。イチョウメンヒキゴテを使うと2本の筋がつく。 |

| 閉じる |

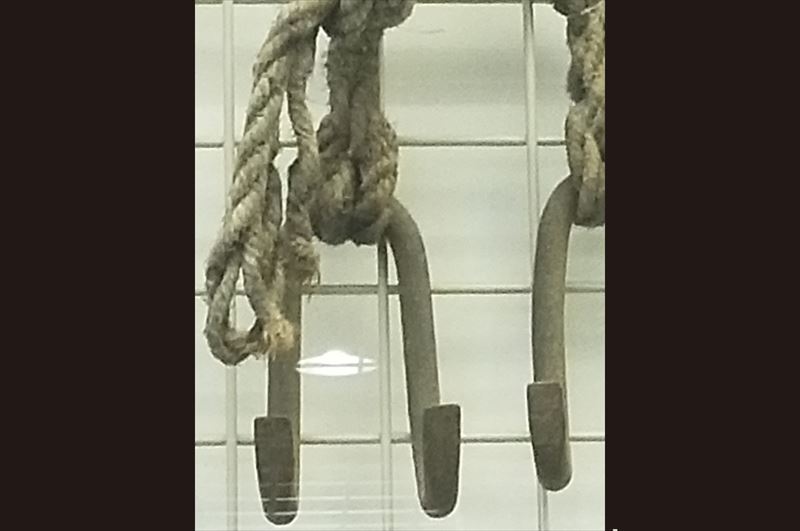

| ツメ・テカギ |

|

ツメは荷物の運搬に、テカギは漆喰の原料の貝灰の入ったカマスの移動などに用いた。 |

| 閉じる |

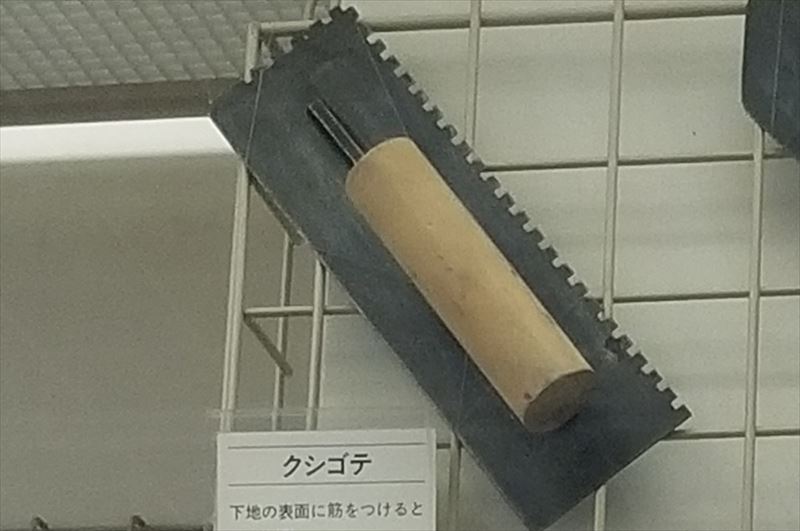

| クシゴテ |

|

下地の表面に筋をつけるときに使用。 |

| 閉じる |

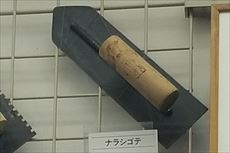

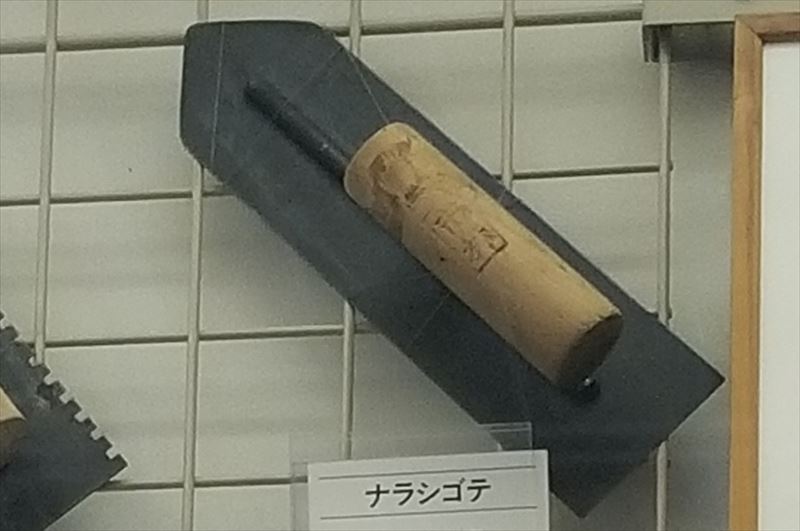

| ナラシゴテ |

|

表面の仕上げに使用。 |

| 閉じる |

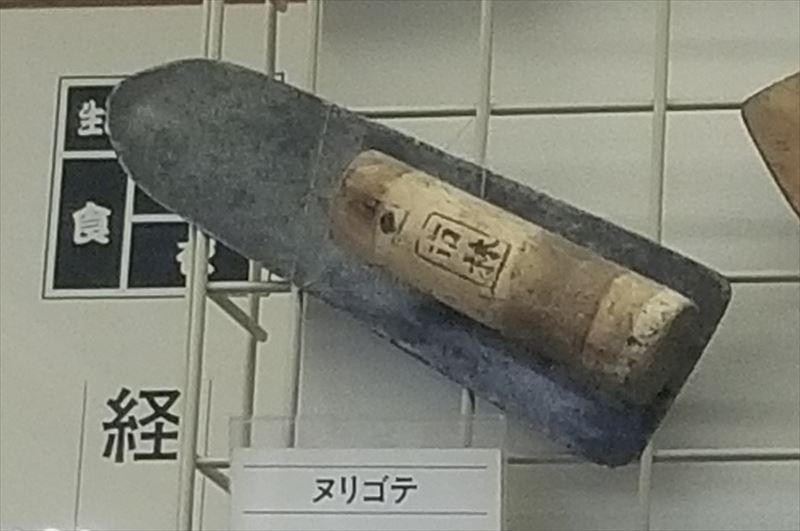

| ヌリゴテ |

|

下地を塗るときに使用。 |

| 閉じる |

| キゴテ(木鏝) |

|

下地の表面の高低をならすときに使用。 |

| 閉じる |

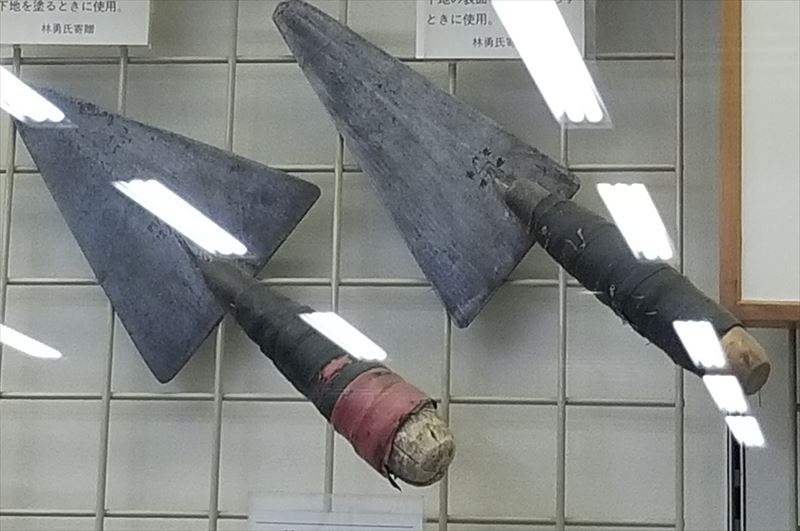

| サンカクゴテ(三角鏝) |

|

タイルを貼ったり、ブロックを積むときにモルタルをつけるのに使用。 |

| 閉じる |

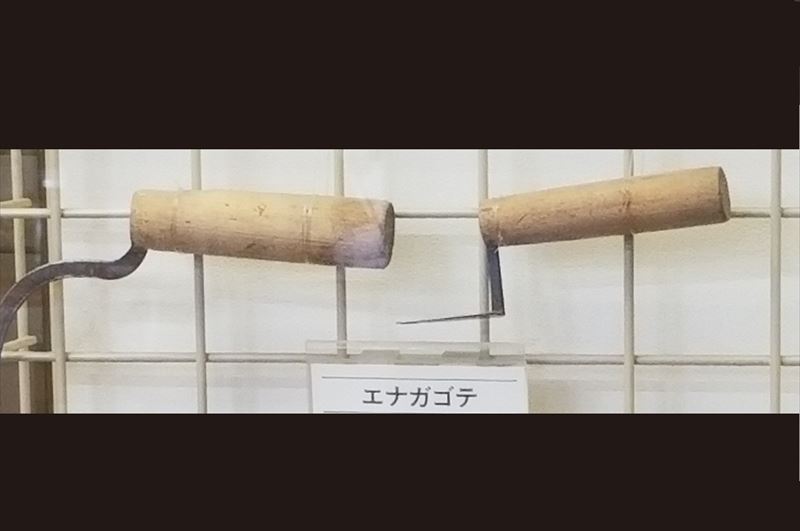

| エナガゴテ(柄長鏝) |

|

奥の手のとどかぬところを塗るときに使用。 |

| 閉じる |

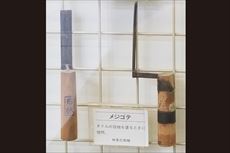

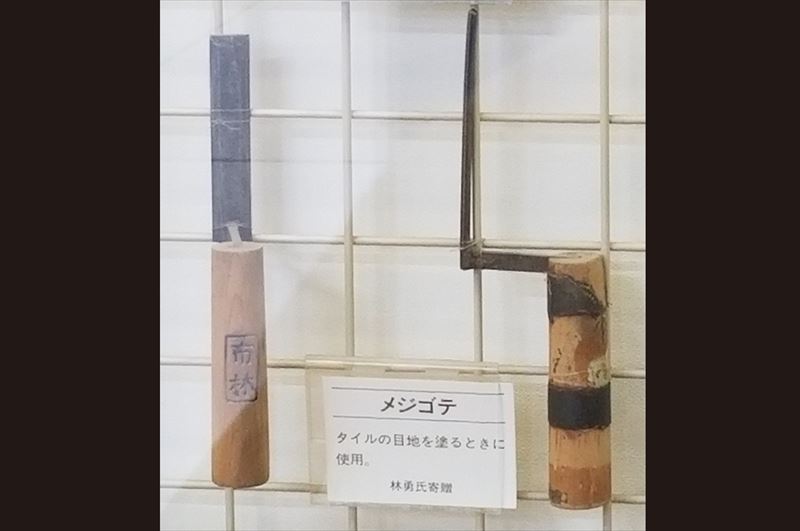

| メジゴテ(目地鏝) |

|

タイルの目地を塗るときに使用。 |

| 閉じる |

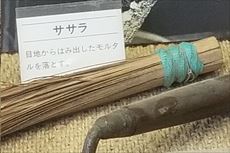

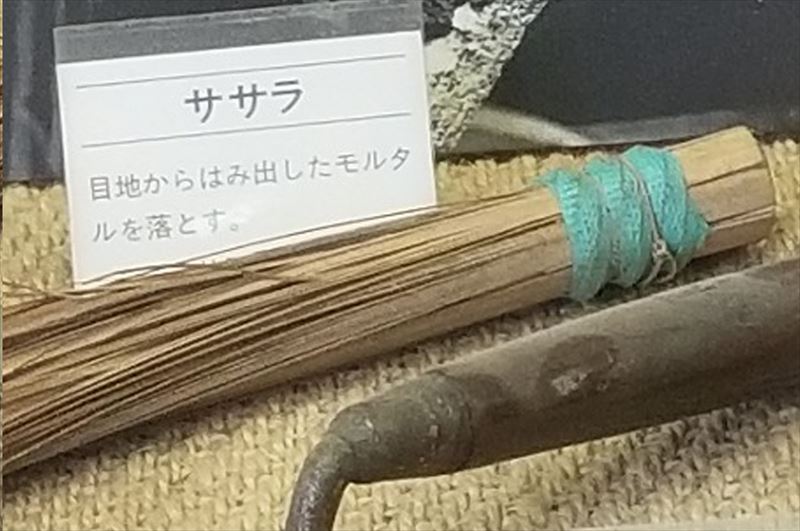

| ササラ |

|

目地からはみ出したモルタルを落とす。 |

| 閉じる |

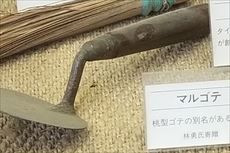

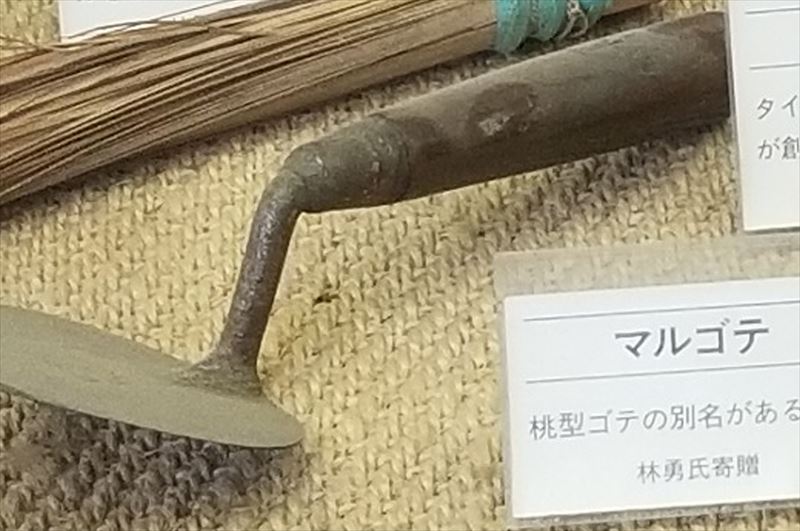

| マルゴテ(丸鏝) |

|

桃型ゴテの別名がある。 |

| 閉じる |

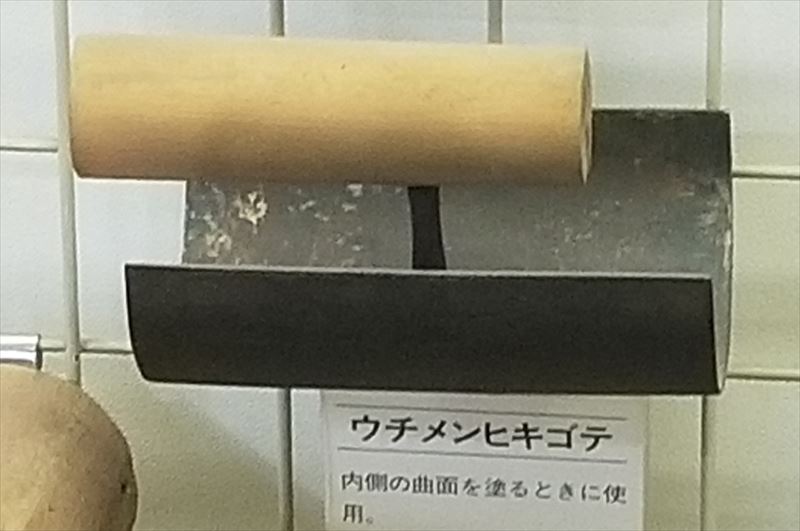

| ウチメンヒキゴテ(内面引き鏝) |

|

内側の曲面を塗るときに使用。 |

| 閉じる |